|

|

||

|

Antike Städte |

||

| Antike Orte in Lycaonia |

|

Koordinaten: 37°40′3″N32°49′42″E | ||||||||||||||

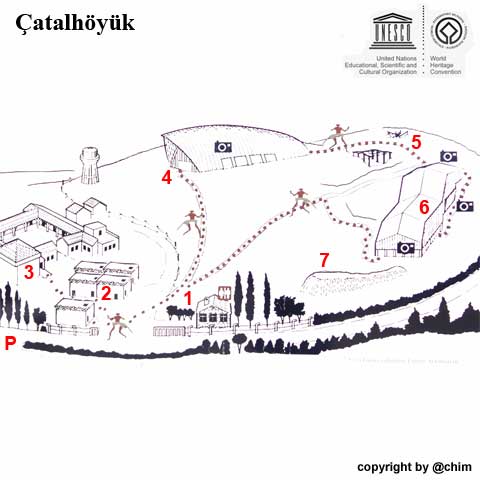

| Çatalhöyük | ||||||||||||||||

| Neolithische Siedlung in der Nähe von Iconium (Konya) | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Unter der Nord-Überdachung | ||||||||||||||||

|

Çatalhöyük (türkisch çatal „Gabel“ und höyük „Hügel“) ist eine in der heutigen Türkei ausgegrabene Siedlung aus der Jungsteinzeit. Sie wird auf den Zeitraum zwischen 7500 und 5700 v. Chr. und ihrer Blütezeit um 7000 v. Chr. datiert. Die Ansiedlung hatte mehrere tausend Einwohner. Çatalhöyük ist seit 2012 Teil des UNESCO-Welterbes |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| Innenraum eines Hauses mit Bestattungsöffnungen | ||||||||||||||||

|

Die Siedlung bestand aus eng aneinandergesetzten rechteckigen Lehmziegel- oder Stampflehmhäusern mit Flachdach. Unterschiedliche Raumhöhen und Bodenniveaus gewährleisteten Belüftung und Lichtzufuhr für die einzelnen Bauten und erzeugten eine treppenartige Verschachtelung. Straßen, Gassen oder Durchgänge zwischen den einzelnen Häusern gab es nicht. Der Zugang in die Häuser erfolgte über eine Leiter, die sich meist an der Südwand befand. Für den ebenfalls an dieser Wand angelegten Herd diente die Einstiegsluke als Rauchabzug. Verschiedene Fußbodenareale waren mit Schilfmatten ausgelegt. Einzelnen Wänden waren erhöhte Plattformen vorgelagert, die als Schlafplätze gedient haben dürften. An der Nordseite der Häuser war bisweilen ein schmalerer Raum abgetrennt, der zur Vorratshaltung benutzt wurde. Der Großteil der wirtschaftlichen Aktivitäten der Bewohner hat sich aber auf den Dächern abgespielt. Aus Çatalhöyük gibt es bislang keine Belege für öffentliche Gebäude. Die einzelnen Wohneinheiten erweisen sich trotz der engen und dichten Bebauung als autonom wirtschaftende Einheiten. Viele, aber nicht alle Häuser enthielten Bestattungen. Neugeborene und Kleinkinder wurden meist im Süden des Hauses bestattet, wo sich auch Herde und Öfen befanden, Erwachsene unter den Schlafplattformen im Norden des Hauses. |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| Unter der Süd-Überdachung | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

"Venus von Çatalhöyük" l Muttergottheit ca. 5750 v. Chr. l Museum für anatolische Zivilisationen Ankara |

||||||||||||||||

|

Öffnungszeiten

(Stand September 2018) |

||||||||||||||||

|

Geschichte der

Siedlung

1993 wurden die

Arbeiten im Rahmen eines internationalen

Forschungsprojektes wieder aufgenommen. Mellaart definierte 14 Schichten, die dem PPNB (8800–7000 v. Chr.) und dem keramischen Neolithikum Zentralanatoliens angehören. Nach Radiokohlenstoff-datierungen bestanden diese Schichten zwischen 7500 und 6200 v. Chr. Der Tiefschnitt datiert zwischen 7400 und 7000 v. Chr. Der Westhügel war vom frühen keramischen Neolithikum bis zur Kupfersteinzeit im 6. Jahrtausend v. Chr. besiedelt, es ist unklar, ob die Besiedlung begann, als der Osthügel noch bewohnt war, die Bewohner umzogen oder eine Siedlungslücke besteht. Die Besiedlung des Nordhügels endete ca. 6500 v. Chr. In römischer und byzantinischer Zeit wurden auf beiden Hügeln Friedhöfe angelegt. Der Siedlungsplatz nahe dem Fluss Çarşamba war gut gewählt: Wasser stand in ausreichendem Maße zur Verfügung, ein wichtiger Standortfaktor in der niederschlagsarmen Konya-Ebene. Entsprechend reichhaltig war um Çatalhöyük auch das natürliche Nahrungsangebot (Wild, Sammelfrüchte). Die günstigen Bedingungen führten vermutlich die Bevölkerung aus der Umgebung in Çatal Höyük zusammen und bewirkten die für diese Zeit enorme Ausdehnung der Siedlung. Quelle: Wikipedia |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

|